Uno. La casa.

Uno. La casa.

̶ Mamá, mamá… despierta ̶ dijo ella zarandeando a su madre ̶ . Hemos llegado.

̶ Tranquila, hija, no estaba dormida.

El coche estaba parado en medio del camino. Adela había salido y esperaba junto a la puerta del copiloto. Frente a ellas, la casa, o lo que quedaba de ella, se erguía como un esqueleto sin musculatura que se empeña por seguir en pie. Lo que habían sido fértiles campos de maíz eran ahora vastas extensiones de matojos y vegetación silvestres, árboles jóvenes que emprendían el éxodo desde bosques cercanos, una avanzadilla hacia una tierra que nunca hubiera sido dominada por el hombre.

Las dos mujeres arrastraron la verja oxidada, que hizo un surco en el camino de tierra, y caminaron unos pasos cautelosos hacia el edificio. El camino había sido tomado por yedras y zarzas que chorreaban desde el muro como cascadas de verde y olvido. Y el cuidado paseo de castaños que llevaba hasta la puerta de la casa, había explosionado en un vergel de robles entrelazados con setos y musgo por doquier. Al fondo, se vislumbraba, como a través de un túnel sacado de un cuento, la fachada gris y desconchada del caserón.

̶ Tendré que dejar el coche en la puerta. Voy a cerrar bien. Espérame a que vuelva, no te vayas a caer.

̶ Realmente, crees que soy una anciana, ¿verdad?

La joven sonrió e hizo un mohín mientras corría hacia el coche.

Adela miró a la casa y se acercó un poco. La cortina de árboles apenas le dejaba ver. Unos pasos más. Ahora podía divisar el ala oeste de la casa seccionada como por arte del mejor cirujano, con toda su magnificencia desgarrada. Hundida y con un curioso huésped en su interior, una magnífica secuoya que había visto en los muros desvencijados el albergue perfecto para crecer y protegerse en una tierra tan fértil como hostil era su climatología.

Dos. La guerra.

La mujer se había quedado sola en aquella mansión. Antes del conflicto, a primeros de siglo, su madre había muerto de tuberculosis y su padre, al estallar la contienda, fue destinado a inteligencia, no sin cierto alivio por su parte, abandonando así la plantación que había sido el gran empeño de su vida, dejando atrás el recuerdo de la agonía de su mujer.

Durante la guerra, jornaleros, sirvientes y el capataz tuvieron que marchar a filas. Los que eran más jóvenes tuvieron tiempo de crecer y alistarse.

Sola, esperando las noticias de su padre que llegaban desde la capital cada vez más espaciadas en el tiempo, la mujer tuvo que despedir a cocineras, sirvientas y doncellas.

A los pies de la catedral derruida de Reims, habían establecido numerosos hospitales de campaña, donde se intentaba dar asistencia a los cada vez más numerosos afectados por la guerra.

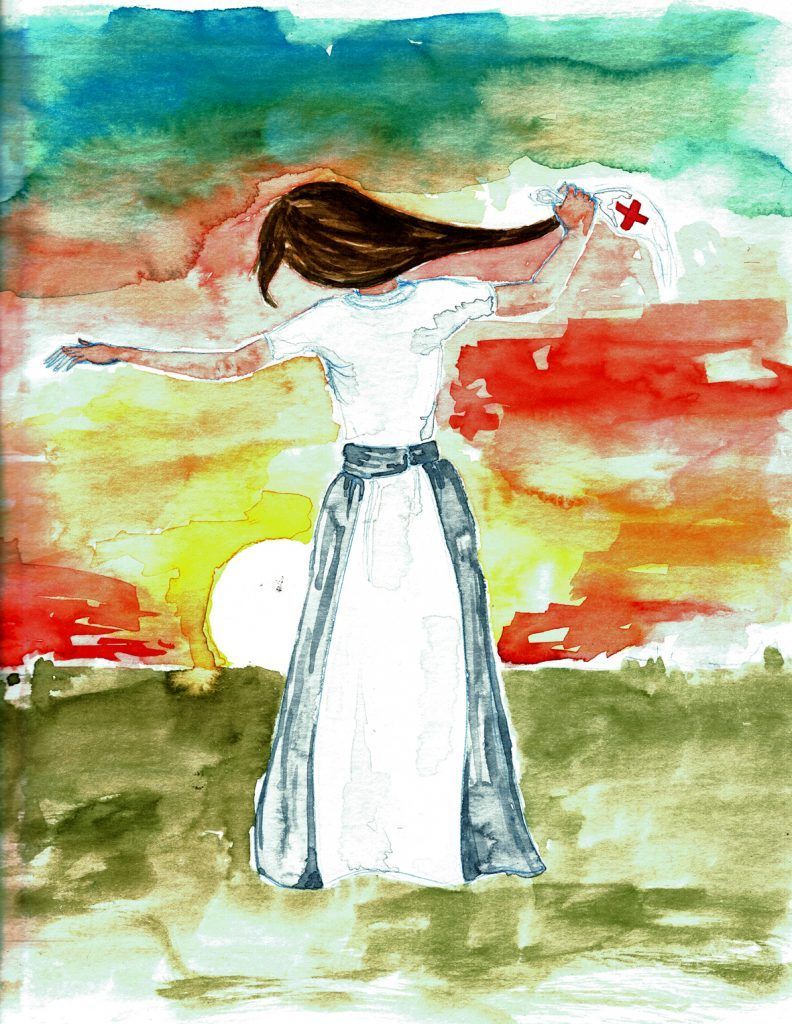

Motivada por la soledad y por la falta de dinero, por el miedo y quizá incluso por el hastío, la mujer entró a formar parte del equipo de enfermeras del hospital.

El primer día que se presentó allí, el olor a formol y a sangre seca la dejó paralizada. Era peor aquella sensación física de penetración, de putrefacción y violencia entrando en su cuerpo que la visión de cualquier mutilado, incluso peor que los gritos de horror de aquellos desdichados a los que la guerra los había destruido por completo, convirtiéndoles en pedazos de carne.

La templanza pudo al nervio. La valentía se sobrepuso al temblor, y poco a poco, se hizo indispensable en el hospital. De andar de un lado a otro tratando de atender a lo que le decían los médicos, pasó a secar los sudores de los moribundos. Vendas, alcohol, cada vez menos suministro, sedantes, paciencia, aquello tenía que acabar algún día, inyecciones, serruchos, miembros consumidos en una hoguera como una macabra fiesta en el jardín. Cada día, un nuevo peldaño, un nuevo aprendizaje, tan rápido como se llenaban las camas que relevaban las que dejaban vacías los muertos.

Las cartas de su padre habían cesado, las últimas, llenas de remordimientos y de ansias por volver, le hicieron pensar que no lo volvería a ver jamás. Todas ellas estaban amontonadas en la repisa de la chimenea, esperando lánguidamente a que la mujer encontrara los arrestos para arrojarlas al fuego y hacer así, ella misma, su propia cremación de miembros inútiles.

Tres. El camino.

El camino desde el hospital hasta su casa, alejada un par de kilómetros de la ciudad, era el encargado de ofrecer el tiempo necesario para la reflexión. Todas las noches caminaba sin prisa iluminada por un reguero de estrellas o, si había suerte, por una brillante luna. A menudo le ofrecían acercarla a casa y ella lo agradecía, sobre todo en noches lluviosas, pero casi siempre declinaba la invitación y paseaba. Paseaba para dejar atrás las sensaciones del hospital, para liberarse del olor, renovando su interior con el aire helado que respiraba. Deseaba que la guerra acabase e, incluso a veces, cuando se sentía inspirada, canturreaba alguna canción muy bajito y se sonreía imaginando qué iba a hacer una vez se acabara el conflicto.

Pero el camino era largo y como los edificios de la ciudad, todo era gris y polvoriento.

Cuatro. El pozo.

La mujer y su hija cruzaron el perímetro de la casa, la rodearon por lo que antes había sido el patio de verano, repararon en la fuente, deglutida por el moho. Bajaron por el camino que se alejaba de la vivienda en dirección hacia el río y, en un recodo más abrupto del terreno, la mujer se detuvo, llamó a su hija y alzó el brazo, levantándolo hacia un punto de incierta negrura en el terreno.

̶ Este es el pozo donde me libraba de todo lo que me daba miedo cuando tenía tu edad.

El tiempo se había encargado de sellar aquel agujero oscuro de malos pensamientos y peores recuerdos, las raíces de los árboles lo atravesaban como si hubiese sido cosido y, de entre los huecos, florecían juncos y hierba.

El pozo había sido el Crono dedicado a devorar hijos de su recuerdo. Y de todo aquello, ya no quedaba nada.

Cinco. El visitante.

Hacía algunos meses que la guerra había acabado. Las camas del hospital se habían vaciado poco a poco. Unos salieron por su propio pie y la imagen de otros quedó para siempre recluida bajo el peso de una sábana que cubría su cara. Los campamentos de la catedral se levantaron y dieron paso a los andamios que trabajaban en la recuperación del edificio.

La mujer había entrado a formar parte del hospital y la acritud de su puesto se dulcificó asistiendo nuevos pacientes, o incluso ayudando a las matronas en los partos, descubriendo así que no todo era muerte en las camas del hospital.

Su camino había dejado de ser desierto y terroso, ahora estaba siendo asfaltado y cada vez más concurrido. Incluso, al pasar de las semanas, se iba poblando lentamente de nuevas casas solariegas que la hacían cantar más bajito de vuelta a casa. Pero la oscuridad y el silencio siempre se cernían sobre ella en los últimos metros de su viaje diario, aunque a lo lejos pudiese adivinar, si afinaba el oído, el ruido de los motores en las cercanías de Reims.

Su padre había muerto de sífilis en los últimos meses de la contienda, y recibió noticias muy poco oportunas acerca de su destructiva afición a la morfina. Entre sus vicios y su quejumbrosa suerte, el hombre había dilapidado lo que le quedaba de fortuna en prostíbulos y mesas de juego y la mujer se había quedado en un mundo en el que lo único que poseía era una casa que no podía mantener.

Cada noche, el cordón umbilical que unía su trabajo de su prisión se había tornado en un calvario de angustia e incertidumbre, en el que a veces se sorprendía echando de menos los años de la guerra.

Era en eso en lo que pensaba cuando vio, a lo lejos, un reguero oscuro en medio del camino que se dirigía decididamente hacia la puerta de su casa. Y allí, apurando el paso, llegó para ver que, efectivamente, un cuerpo de hombre se había desplomado a los pies de la verja, como un fardo grotesco de dudosa morfología.

Un fardo que no dudó en cargar haciendo un esfuerzo sobrehumano y que consiguió hacer caer en el recibidor de la casa soltando un resuello de agotamiento, coreado por un hilillo de aire que despedía aquella masa, un silbido de sudor y saliva que, al menos, daba fe de que aquel hombre estaba vivo.

La cara hinchada y morada y los brazos surcados de ángulos inexplicables eran lo más llamativo de la silueta de aquel hombre yaciendo en el suelo. El pecho surcado de hendiduras y la camisa empapada en púrpura y barro completaban la imagen. Una de las piernas colgaba desde la rodilla como si fuera el miembro separado de una muñeca que aún pende dentro de los pololos de tela.

Cuando hubo recuperado el aliento, hizo lo que pudo para que no perdiera la consciencia.

̶¿Cómo se llama?, ¿quién le ha hecho esto?,¡oiga!, por favor… no se duerma, siga conmigo… voy a pedir ayuda, llamaré a la policía, le llevaremos a un hospital…

̶ No, por favor… por favor… ̶ dijo el desconocido con un inequívoco acento alemán desde aquella grotesca abertura sangrante que era su boca, reaccionando exclusivamente ante esta última frase.

Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer. ¿Qué demonios hacía un alemán apaleado en la puerta de su casa? La paranoia de estar socorriendo a un espía se filtró en su pensamiento. Daba igual. Tenía que ayudarle. Pero si no quería que llamara a las autoridades o que lo llevara al hospital, sin duda era porque aquél hombre tenía algo que ocultar. ¿Un espía? La guerra había acabado hacía demasiado tiempo. Sin embargo, presa de la incertidumbre, le arrastró torpemente hasta la casa.

Una vorágine de pensamientos se entremezclaba en su cabeza como una cascada que arrasaba su cordura mientras que, mecánicamente, limpiaba la piel del hombre, intentando cerrar heridas, y desinfectando con lo poco que tenía.

Si no le llevaba al hospital, su misterioso visitante no duraría mucho, necesitaba drogas, ahora estaba inconsciente, pero cuando volviera a despertar, el padecimiento del hombre sería inhumano.

Estaba ayudando a un traidor, eso la convertía en cómplice. Pero al mismo tiempo, se decía que no estaba haciendo más que lo que hubiera hecho por cualquier otro hombre en su situación. A fin de cuentas, ese era su trabajo.

Pero eso no importaba.

La ropa. Tenía que tirarla. Al pozo, claro.

De pronto se vio completamente empapada en sangre. Había estado tal vez horas curando al hombre que yacía sudoroso en una cama en la habitación de la planta baja. Y no había reparado en el estado terrible de la entrada que parecía la escena de un crimen. Su mente se nubló. Le entrada, el camino de grava. Tenía que ocultar el reguero de sangre.

Buscó un rastrillo y un candil en el cobertizo del jardín y salió a remover la grava del camino. Nunca antes le pareció que fuera un trayecto tan largo. El sudor brotaba de su frente corriendo hacia su boca arrastrando sabor a miedo, salado y metálico. El reguero de sangre continuaba fuera de la propiedad, y se perdía en la ladera que llevaba de nuevo al bosque, del otro lado del muro de su terreno. Su mandíbula se crispaba y los músculos de su brazo empezaban a doler, llevados hasta el extremo de su esfuerzo. Como una loca, rastrilló como pudo lo que atisbaba a ver del sendero de sangre, arrancó algunas ramas partidas en las que sin duda el hombre se había apoyado y continuó camino abajo, con su mandíbula cada vez más apretada, crispada, hasta que las sienes empezaron a latir. Ya en la misma orilla del río, finalmente se detuvo y tomó una profunda bocanada de aire.

El torrente corría impasible a las tribulaciones insomnes de aquella mujer desgreñada.

Enajenada y angustiada, ajena al frío, se arremangó la falda y metió los pies en el río. Poco a poco, el agua se filtró en sus botines y sintió cómo su piel se estremecía.

Juntó las manos para hacer un cuenco y se empapó el rostro. Dos, tres, cuatro veces. Gotas de agua manchaban de rosa su camisa, corriendo por la espalda y por el pecho. Su rostro en la oscuridad, tenuemente dibujado por el resplandor de la linterna en la orilla, era la viva imagen de la vulnerabilidad. Y millones de espinos y ramas que caían sobre el agua la circunscribían como dedos acusadores.

Cuando el frío había entumecido tanto sus piernas que casi no las sentía, vio, escondido en la orilla, un petate militar, enganchado en una raíz y agitado por la corriente.

Trastabilló torpemente hasta él y lo tomó en brazos. Salió del agua. Volcó su contenido en la hierba de un claro y lo alumbró con la linterna. Un par de libros y documentos en alemán, un revólver y un uniforme de oficial del ejército Alemán.

Ahora no quedaba duda, todo aquello iría al pozo junto con la ropa.

Seis. El árbol.

Dentro de la casa el corazón se encogía y los recuerdos intentaban mantenerse dentro de las habitaciones, a pesar de que no hubiera muros que los contuvieran. Al pie de la secuoya que había nacido en la base de la escalera, la mujer miró hacia la habitación que había ocupado el oficial alemán.

Siete. La habitación.

– No me encuentro bien ̶ dijo al doctor unas horas después de haber comenzado su turno en el hospital.

̶ Vuelve a casa, tienes mala cara, pediré que alguien te lleve.

Temió que ese alguien insistiera en acompañarla hasta la casa, pero no hubiera sido lógico pedir ir andando. A todas luces era un largo camino si se encontraba lo suficientemente mal como para pedir la exoneración del trabajo. En lo que el médico regresaba, entró en la farmacia del hospital e hizo acopio de medicamentos. Arrambló con todo lo que pudo, lo metió en su cartera de piel con las manos temblorosas, las puertas de cristal de las vitrinas tintinearon y sus oídos estallaron en un zumbido mudo que reverberaba al son de los latidos de su corazón.

Cuando el médico volvió con un celador que se había ofrecido llevarla, la mujer sudaba y sus rasgos se habían acentuado, marcándose más el surco de las ojeras.

̶ Realmente, tienes mal aspecto, déjame que te tome la temperatura ̶ dijo el médico haciendo el ademán de coger su cartera.

̶ No, por favor, sólo necesito irme a casa ̶ ̶ dijo ella, tajante y desencajada.

Una sombra de duda se pasó por la mente del médico, pero finalmente accedió a que el celador la acompañara, no sin antes pasar la mano por su frente y convenir que no parecía tener fiebre.

El camino se hizo angustiosamente largo. De cada curva, de cada matorral, temía que brotara alguna pista que la delatara, algún rastro que no hubiese sabido limpiar. Cuando todo ello pasó, era de noche, estaba oscuro, era más que posible que se le hubiera pasado algún detalle. Su imaginación iba tan rápido que no podía concentrarse en un sólo pensamiento, una maraña de ideas, todas agobiantes, que martilleaban constantemente en su cabeza, como los frascos de cristal que vibraban y sonaban en su cartera, a cada bache del camino.

Al llegar a la verja, su conductor le preguntó si quería que la acompañara, ella contestó que no y él dijo que no se iría hasta verla entrar en la casa.

Cerrar la puerta tras de sí le produjo un profundo suspiro, se apoyó contra ella y se secó el sudor de la frente. Esperó unos segundos, volvió a entreabrir la puerta y se cercioró de que la camioneta ya no estuviera.

Se encaminó a la habitación.

Sus expectativas fluctuaban entre diferentes anhelos. De un lado, esperaba encontrar al hombre consciente, sano; del otro, un oscuro pensamiento deseaba que hubiera muerto.

La habitación estaba polvorienta, un reducto de luz se colaba por entre las cortinas y dibujaba trazos de brillante resplandor en las paredes. El aire, denso, cargado, se podía palpar, nítido, al iluminarse las partículas del ambiente en la oscuridad, dotando a la escena de una siniestra teatralidad.

El hombre musitó algo.

La mujer se asustó, tuvo un impulso de esconderse tras la puerta. Reunió fuerzas y entró en la habitación.

Sin mediar palabra, hizo uso de las medicinas hurtadas y fue a por agua para limpiar las heridas del paciente, que a duras penas podía abrir un ojo. Al volver, una nube pasajera cubrió el sol y el haz de luz se atenuó, las gotas de la frente del desconocido dejaron de brillar y los medicamentos que le había inyectado hicieron efecto. Agarró la mano de la mujer y ella sintió un escalofrío al sentir la mano débil y espasmódica del oficial.

El hombre se durmió.

Ocho. La escalera.

Sin duda, de todo el paisaje de desolación que eran las ruinas de la casa, la escalera desnuda que no conducía a ninguna parte era el elemento más tétrico del conjunto.

̶ Cómo pudimos dar lugar a esto, aún no habían terminado de reconstruir las ciudades cuando empezaron los rumores de que iba a volver a empezar. ¡Qué locura! ̶ dijo la mujer sentándose en los escalones, los pies hundidos en la maleza. -Ven, siéntate conmigo, estoy cansada ̶ hizo una pausa, recorrió con la mirada lo que quedaba a su alrededor ̶ Cuando los rumores ya no eran rumores y se empezó a hablar de guerra otra vez, tú ya habías nacido. Y yo no podía volver a pasar por eso, pero sobre todo, no quería que vivieras lo que yo había tenido que sufrir. No fue difícil irnos a Suiza, con mi experiencia y los años trabajados. Lo único que me costó fue dejar esta casa. Que de todos modos, tampoco podía mantener ̶ se le escapó una sonrisa de melancolía.

Nueve. El río.

Nueve. El río.

El hombre mejoraba día a día, la primavera se había convertido en un eco extinto y el verano había llegado acompañando los pasos que el oficial fue dando por los pasillos de la casa. Primero lentos y torpes, después, cada vez más firmes, aunque nunca habría de perder una cadencia, un cojeo que le acompañaría hasta el último de sus paseos.

La mujer y él seguían sin hablar, a veces, cuando ella le ayudaba con ejercicios para recuperar la movilidad, le preguntaba cosas que ella no entendía y que se esforzaba por no entender.

Un día de julio, tras la comida, el hombre señaló hacia el jardín, quería dar un paseo. Ella sintió miedo pero pensó que nada le apetecía más.

Bajaron por el camino que se dirigía al río. La luz clara del verano se filtraba por las hojas de un verde casi irreal. El caudal corría con pizpireta alegría. Invitaba a bañarse en sus transparentes y gélidas aguas.

El oficial señaló el agua y se despojó de la camisa, ella se ruborizó. No podía dejar de mirarle, qué tontería, había visto a aquel tipo cientos de veces desnudo, sin embargo, ahora, su cuerpo lleno de cicatrices y bañado por los rayos de luz que rebotaban sobre la superficie se le antojaba el espectáculo más bello que nunca había contemplado.

Él dijo algo que no entendió mientras caminaba con su cojera al interior del río. Por el contexto y los aspavientos y muecas que puso, imaginó que se refería a lo fría que estaba el agua.

Ella sonrió, le miraba atentamente jugar en el agua, salpicando y diciéndole cosas que no entendía. De vez en cuando, la miraba y le tendía un brazo. Ella bajaba la mirada y se escondía tras el tronco del árbol sobre el que estaba reposada. De pronto, la certeza de que ese paseo que estaban dando por el río era la manera que tenía aquel hombre de despedirse se pasó por su cabeza. Levantó la mirada, se desnudó y se quedó de pie en la orilla.

El agua cubría sus pies.

El hombre la miraba, braceando para no hundirse, luchando contra la corriente suave de una poza, unos metros delante de ella.

Ella entró en el río, cada paso que daba se hundía más en el agua y se rendía a su deseo.

Él avanzó hasta que pudo posar el pie en el fondo.

Ella también hizo referencia a lo fría que estaba el agua, rio.

Él tampoco la entendió.

Ella acarició la cicatriz que tenía en el pecho y le besó.

El atardecer se precipitaba hacia el ocaso y las sombras se alargaban mientras ambos se vestían, el río corría en dirección incierta y entre ambos, no se medió palabra en la despedida.

Relato de Luiscarlove. Ilustraciones de Ruth Roncero

Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales

Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales