Se despierta aturdido y tarda en reconocer el frío ambiente de la habitación del hotel. En la noche sin horas ha soñado de nuevo con escenas bélicas, en Islandia, y recuerda haber escuchado la dura lengua sajona entre el fragor de la caballería. No sabe cuánto tiempo faltará aún para que Florence, la enfermera, llegue para ayudarlo a salir de la cama y llevarlo al baño. Ella no sabe que está atendiendo a un enfermo terminal porque él se ha negado a recibir quimioterapia y las facciones de un anciano de 85 años son tan previsibles en la unánime decadencia que nada la puede sacar de su ignorancia de la verdad. Ni siquiera el nombre de Borges le dice mucho; removiéndose sobre la cama, notando el agradable frescor de la almohada, agradece en su interior la proverbial indiferencia helvética.

A pesar de que el cansancio se apoderó hace tiempo de su cuerpo, quiere proponerle a María que lo lleve hasta la Rue Malagnon, donde vivió con su familia hace más de 70 años. Recuerda que queda a menos de 10 minutos pero no sabe si los médicos le permitirán realizar tan corto paseo. Le gustaría despedirse de esas calles por las que anduvo en su adolescencia, subir las viejas escaleras que evocan cierta mañana en la que su padre le dijo que permanecerían en Ginebra hasta que se acabara la guerra, que tal vez sería cuestión de pocas semanas o meses porque el Káiser había tropezado en el Marne y pronto retrocedería para dar por finalizado aquel disparate que los había sorprendido en pleno viaje.

Su padre, que no creía en las fronteras, que había perdido a su propio padre por un estúpido acto de valor en la batalla de La Verde, había elegido la carrera de abogado por tal de no tomar las armas, no como su hermano el marino, plantándole cara a la tradición militar de su familia. Su vida había consistido en un modesto itinerario por los caminos del saber, entre tertulias literarias y la pasión por esa nueva ciencia, la psicología, que lo había atrapado de la mano de William James.

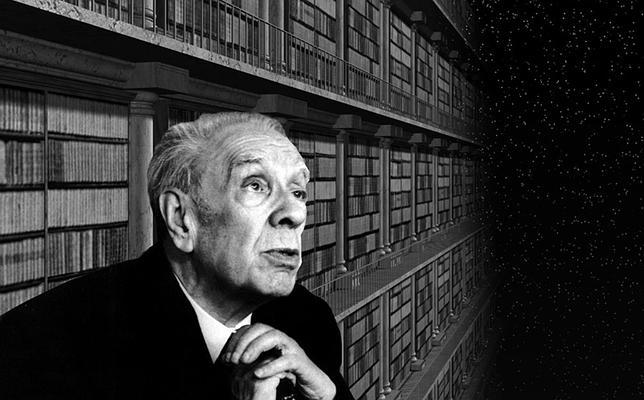

A miles de kilómetros de distancia, en otro continente, su hijo evoca en una cerrada habitación de hotel aquella otra habitación de su casa de la calle Serrano, en el barrio de Palermo, el despacho de su padre, siempre abierto, como una invitación para que recorriera libremente aquel horizonte de conocimiento que representaba la biblioteca de ilimitados libros ingleses que él puso a su disposición con una discreción que ahora lo conmueve.

Lo ha repetido tantas veces en entrevistas y conferencias que apenas se acuerda de aquellos momentos capitales de su infancia si no es por la memoria de su hermana Norah, siempre tan pendiente de él: tirado boca abajo en el suelo con un guardapolvo de color crudo, el pequeño Georgie está leyendo siempre, con los ojos muy cerca del texto porque es corto de vista, como su padre y como su abuela Fanny, embebido en las aventuras de Huckleberry Finn o asombrado por ese viajero de La máquina del tiempo que vuelve del futuro con una rosa amarilla en la mano.

Adora La isla del tesoro y los libros de Lewis Carroll, y lo que no ha contado nunca, porque hubiera sido una falta de respeto a la inteligencia de sus lectores u oyentes, es que Carroll o Stevenson habían muerto muy pocos años antes de que él leyera sus libros, y que Mark Twain o H. G. Wells aún vivían cuando disfrutaba de sus novelas, y que el mérito de que aquellas obras estuvieran en sus manos y formaran parte de su temprano bagaje literario era de su padre, de su exquisito gusto, de su intuición de hombre de letras que, entre los muchos volúmenes de su biblioteca, dejaba al alcance de su hijo aquellos que podían procurarle mayor felicidad.

Con pesar reconoce ahora, en sus largas noches de dolor e insomnio, que apenas ha hablado de su padre en público y que solo en dos poemas lo ha recordado, tan discretamente como siempre fue él en su presencia: “Esta lluvia que ciega los cristales / alegrará en perdidos arrabales / las negras uvas de una parra en cierto / patio que ya no existe. La mojada / tarde me trae la voz, la voz deseada, / de mi padre que vuelve y que no ha muerto.”

En una lejana tarde de Buenos Aires lo recuerda vestido con su traje oscuro, en el despacho de anaqueles acristalados donde se estaba fraguando el futuro de su hijo, atento a sus lecturas y sobre todo a incentivar su imaginación más allá de la letra impresa, sentado al escritorio mientras Georgie, de pie, sigue con naturalidad las migas de pan que su padre ha dispuesto sobre el tablero para explicarle la posición de los persas y los griegos en la batalla de Salamina.

Su infancia fue así de fácil: tomaba de la biblioteca un libro como Sixteen Decisive Battles, lo leía en inglés, pensaba en aquellos héroes que, como sus antepasados, habían luchado por la patria o por un imperio, y después con unas simples migas de pan, su padre le recreaba los movimientos de los guerreros como si hubiera estado esperando, desde que adquirió aquel libro, a que su hijo se interesara por la historia antigua.

Su destino como literato estaba escrito en las estanterías de aquella estancia y fue allí mismo, a los seis años, donde le comunicó a su madre que él quería ser escritor. Mucho tiempo después, en 1935, en un librito que pasó desapercibido, Historia universal de la infamia, utilizaría como un juego algunas de aquellas narraciones que le asombraron en su niñez: de un libro sentimental y ligeramente erótico, Lalla Rockh, de Thomas Moore, extrajo el cuento del profeta velado de Jorasán que le sirvió para escribir El tintorero enmascarado Hákim de Merv, y de uno de sus libros favoritos, Life on the Mississippi de Mark Twain, se sirvió para imaginar El atroz redentor Lazarus Morell.

Como en tantas ocasiones su padre, ya ciego y enfermo, leería aquellos relatos reconociendo tal vez en secreto las fuentes de las que se valió su hijo. En su bondad de hombre inteligente, callaría piadosamente que la historia del impostor Tom Castro la había extraído de un artículo de Thomas Secombe en la undécima edición de la Enciclopedia Británica; era demasiado tímido como para discutirle a su hijo un hecho tan trivial.

Ahora, en su solitaria habitación del hotel L’Arbalète, tan cerca de la casa donde imaginó sus primeros versos, en la ecuánime Ginebra que lo verá morir, frunce los labios cuando recuerda la arrogancia de sus 35 años y la presencia casi invisible de su padre en aquel sillón en el que esperaba la muerte sin una queja, amable siempre, y piensa que no solo recibió de él el culto a los libros y al pensamiento sino también una actitud condescendiente y modesta ante los demás, la misma que mostrará dentro de pocas horas ante su amigo Jean Pierre Bernés, encargado por la editorial Gallimard para preparar sus obras completas para la colección La Pléïade, y no sin algún sonrojo, piensa que acaso con el tiempo, formará parte de una biblioteca en la que un niño, leyendo sus libros, soñará con ser escritor.

⇐ Capítulo 1: Las sombras del hacedor

Capítulo 3: El mito personal ⇒

Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales

Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales